40载纸上捣练,40载翰墨结册。一本杂志,承载着一方热土的记忆,一纸风华,定格着万千芳华的绽放。自1985年7月创刊至今,《莫愁》就深深植根于江苏这片沃土,植根于广大女性和家庭之中。

邓颖超为创刊题写的四个大字——当代妇女,在岁月的长河里愈发熠熠生辉,也照亮着我们砥砺前行的方向,那就是,我们始终在场,奋力扎进生活的深部,观察当代,书写当代,记录当代,与无数的“她”一起奔跑在实现中国式现代化的大道上。

从铅与火,到数与网,再到人工智能,技术不断赋能发展,从月刊到半月刊、旬刊、周刊再到深化媒体融合,而《莫愁》初心如磐:传播先进性别文化,记录时代发展变迁,绽放女性奋斗之美,壮大女性主流声场。

“思想强媒 品质立刊”。40年,1000余期出版,刻画、传播、铭记、传承,《莫愁》汇聚若干个体的力量,形成滔滔不竭的时代潮流——正是抱负与情怀,理想与行动,信念与追梦,让他们为时代赋色,为历史增彩。

初夏的苏州是明媚的

阳光透过叶隙筛下点点光斑

落在窗前人儿的肩头

恍惚间

时光慢成了绣绷上

穿梭的细细丝线

将江南水乡的温情

缝进这夏日的晨昏里

郁晓莹从事苏绣已经30年

她的创作脚步从未停歇

近期,郁晓莹挑战的是

一幅长2米、宽1.05米的

国画题材长城绣品

“摄影作品的绣制需要精准地复刻

真实影像的细腻质感

靠针法和线条的组合

呈现光影与细节

国画作品则更注重块面衔接

与色彩过渡

需要反复琢磨如何用丝线

勾勒出国画特有的笔墨韵味。”

在郁晓莹的朋友圈里

《长城》的每日进展清晰可见

——从勾勒山峰轮廓到晕染层峦色彩

从城墙肌理到烽火台砖瓦

万里长城在丝线交织中渐次苏醒

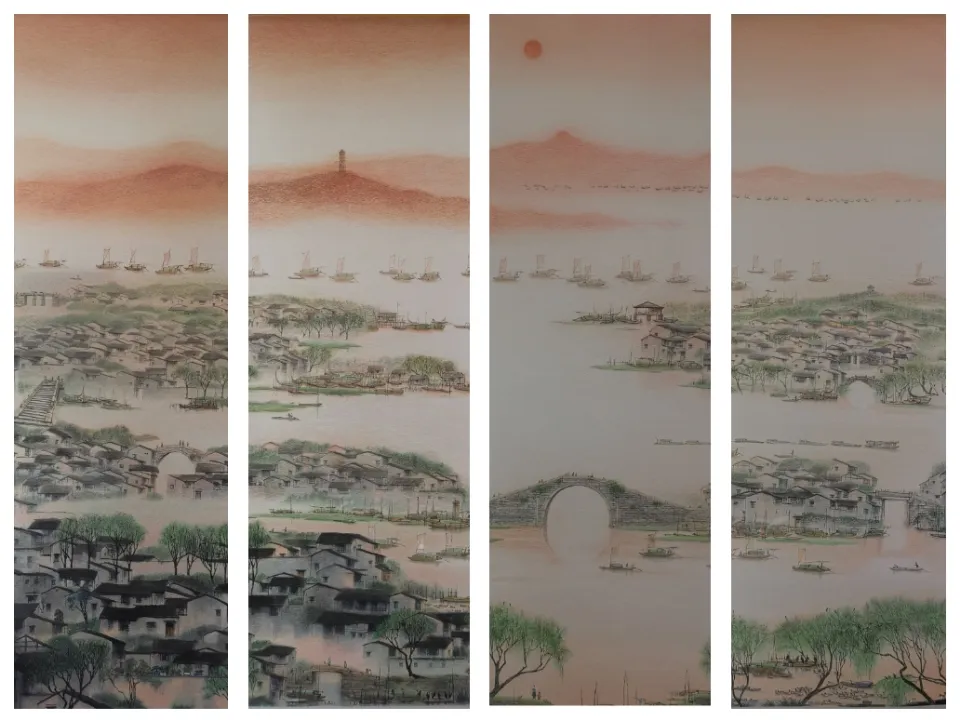

为庆祝中国共产党成立100周年

郁晓莹和团队四位工艺师共同创作

大型苏绣作品《水乡朝晖》

画面中

近处渔船静泊,水禽安然栖息

远处太湖烟波浩渺,白帆悠悠浮动

更远处山峦起伏

在朝晖映照下

仿佛披上了绚烂霞衣

满溢的暖意

勾起人们对美好生活的无限憧憬

创作前

郁晓莹常会对着画稿展开想象:

青砖黛瓦间

人们过着怎样的生活?

船上渔民是正扬帆启程

还是已满载而归?

带着这些思考

她开始构思如何以苏绣针法

表现房舍、船队与湖水

最终呈现的作品以乱针绣为主

巧妙铺陈渲染

将江南水乡的韵味、蓬勃朝气

与繁荣烟火展现得淋漓尽致

细细观赏,仿佛能穿越画面

感受画中人物鲜活的日常

《水乡朝晖》接连斩获了

“苏州非遗 江南织绣”大赛

传承类一等奖等多个奖项

在郁晓莹看来

这是对团队苏绣技艺

与创新精神的有力肯定

梵高的《鸢尾花》

是郁晓莹很喜爱的油画作品

其浓烈绚烂的色彩极具张力

在绣制这幅作品时

她针对画面中大面积色块

刮刀笔触形成的肌理感

以及油画颜料的立体凸起效果

巧妙运用不同针法进行转化

这种逻辑与创作中国画时

所追求的水墨晕染截然不同

却同样遵循着“因材施针”的核心法则

除了埋头创作

郁晓莹还积极走进校园

向年轻一代宣讲苏绣

每次去学校

她都会带上体验材料

希望能让孩子们直观感受到

苏绣并非遥不可及

而是充满趣味且易于入门的指尖技艺

她希望在孩子们心中播撒下兴趣的种子

期待着未来能有更多人

加入苏绣传承的队伍

每天来到研究所

郁晓莹习惯坐在一扇大窗前刺绣

有时遇上烟雨蒙蒙的日子

清晨推开窗,氤氲的水气扑面而来

郁晓莹总会梦回童年的水乡

推开奶奶家的门

看她在每个光线充足的午后摆开绣架

郁晓莹坐在她身边

认真地看银针穿梭,丝线游走……

光阴倏忽而过

如今郁晓莹也成了

那个窗前低头刺绣的人

从最初单纯的喜爱

到如今将苏绣视为传承使命

30年来,郁晓莹用银针和丝线

编织着梦想

守护这一古老而珍贵的非遗技艺

在新时代织就一片不谢的江南春色

扫描以上二维码阅读2012年1期《莫愁·智慧女性》对郁晓莹的采访报道