她几十年运针走线

视刺绣如生命中的注定

并以此带动当地女性就业

她发明“邹氏滴滴针法”

获得国家刺绣技术专利

成为中国刺绣技法创造发明专利证书第一人

她说:

“‘滴滴针法’名字的寓意

就是滴水之恩

用艺术回报社会

就成了一种天然属性”

刺绣是与生俱来的注定

1972年出生的邹英姿

是苏州最年轻的

中国工艺美术大师

全国三八红旗手

她的作品多次获国内外展会大奖

被国内外大型博物馆收藏

“刺绣对我来说

就像一种与生俱来的注定”

邹英姿出生在

苏州市高新区镇湖街道

从6岁开始随母亲学习

长大后随刺绣大师王祖识

深研刺绣技艺

勤学加苦练

20岁出头的邹英姿有了自己的绣馆

然而在1997年

她感染了病毒性角膜炎

不得不暂别绣针绣架

治疗期间

她到苏州工艺美术学院

进修书法、雕塑、摄影、绘画等

为日后的厚积薄发奠定了基础

多年来的潜心研修

使邹英姿在继承传统刺绣工艺的基础上

博采众长

逐渐形成了独特的艺术风格

2008年

邹英姿从传统纳鞋底的方法中提炼创新刺绣技法发明了“邹氏滴滴针法”苏绣惯常的平针绣法,针脚长丝线的光泽度会很好地体现出来而滴滴绣恰恰相反这让它很适合去表现古董、古迹表达历经岁月积淀的厚重感邹英姿把它叫作“滴滴绣”取“滴水之恩当涌泉相报”之意以感念母亲的养育之恩

绣针生花 苏绣的传承与创新

2011年起

邹英姿每年都要去敦煌

边学习边寻找敦煌刺绣的踪迹

她不断地思考:

“艺术到底是什么

刺绣的初心在哪里”

《凉州瑞像图》文字记载的发现

给了邹英姿极大启发

她萌生了“复绣”的念头:

“趁我年轻,把她绣回来!”

邹英姿艰辛的“复绣”之路开始了

四年里

她不断通过各种方式接近原作

只身飞赴美国、日本

参观原作的展览

一遍遍揣摩遥远时代的针法

在这个过程当中

她发现并成功复原了失传已久的唐代“劈针绣”

历经1400多个日夜

300余万针

复绣的作品

按照原作1:1的尺幅完成

她把这幅作品

无偿捐给了敦煌研究院

以这种形式让它“回家”

2019年

邹英姿带领12名绣娘每天耗时13个小时共470多万针完成了长2.09米宽1.3米的苏绣作品《开国大典》

这也是她与重大历史时刻“对话”的过程

2021年她和苏州工笔画家华彬共同创作《瑞歌百年》用针线表达对党的热爱和崇敬熠熠生辉的红船周围用细平绣、细乱针、散套针抢针、滴滴绣等不同技法

绣出百只姿态各异的鸽子……

提到这些“心血之作”邹英姿心潮澎湃那些扛着相机去上海和嘉兴南湖采风的瞬间每天伏案的努力以及看到作品完成后的喜悦感在邹英姿看来就是

艺术家“不忘初心,砥砺前行”的最好证明

2022年7月

中国国家版本馆举行落成典礼在中央总馆文瀚阁内有两幅巨大的双面绣展品名为《敦煌九层楼》和《飞天》

也出自邹英姿之手

近日邹英姿又做出了一个刺绣界的惊人之举迄今最大尺寸的苏绣作品《绿水青山就是金山银山》封针装裱红木框架后的苏绣地屏

被安装落成在

苏州国际会议中心报告厅大堂

真正的艺术

是艺术家内心深处的一种潜意识

保持天真烂漫,保持那颗“初心”

与时俱进,才能与未来对话

邹英姿说:“我们对艺术的态度就是要有自己的审美和思考然后开出花儿来花的芬芳,是创新也是传承”

回报社会,艺术家的天然属性

作为省人大代表

邹英姿十分关注儿童健康

及女性就业问题

她牵头将中国妇女儿童基金会

“妈妈制造”项目

在苏州高新区落地

以此带动周边妇女就业

每年暑假

她都义务给辖区内低收入家庭女童

进行公益的刺绣技艺培训

通过开办“绣娘微家”

帮扶贫困家庭的孩子

同时,她主动走进学校

将苏绣的种子播种在儿童心中

邹英姿还致力于

将苏绣传播到更广阔的地方

她在新疆哈密、贵州、青海

甘肃、西藏、四川等地区

传授苏绣课程

普及刺绣专业知识

增加人们对苏绣的了解和从艺信心

帮助女性就业

新冠肺炎疫情期间

邹英姿与汤妈妈慈善机构一起

购买抗疫物资

输送至武汉中心等医院

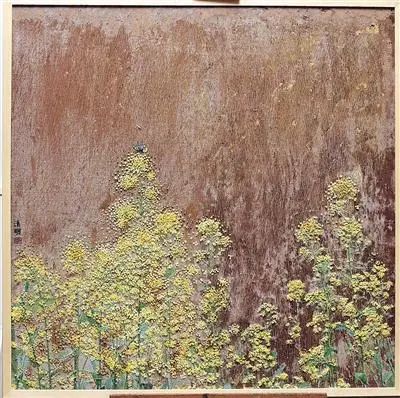

并制作了31幅原创刺绣《油菜花开》

赠送给奋战在武汉抗疫一线的苏州医护人员

6岁时开始学习穿针引线

从助理工艺美术师

到中国工艺美术大师

邹英姿一直在用行动

践行着自己的初心和使命