40载纸上捣练,40载翰墨结册。一本杂志,承载着一方热土的记忆,一纸风华,定格着万千芳华的绽放。自1985年7月创刊至今,《莫愁》就深深植根于江苏这片沃土,植根于广大女性和家庭之中。

邓颖超为创刊题写的四个大字——当代妇女,在岁月的长河里愈发熠熠生辉,也照亮着我们砥砺前行的方向,那就是,我们始终在场,奋力扎进生活的深部,观察当代,书写当代,记录当代,与无数的“她”一起奔跑在实现中国式现代化的大道上。

从铅与火,到数与网,再到人工智能,技术不断赋能发展,从月刊到半月刊、旬刊、周刊再到深化媒体融合,而《莫愁》初心如磐:传播先进性别文化,记录时代发展变迁,绽放女性奋斗之美,壮大女性主流声场。

“思想强媒 品质立刊”。40年,1000余期出版,刻画、传播、铭记、传承,《莫愁》汇聚若干个体的力量,形成滔滔不竭的时代潮流——正是抱负与情怀,理想与行动,信念与追梦,让他们为时代赋色,为历史增彩。

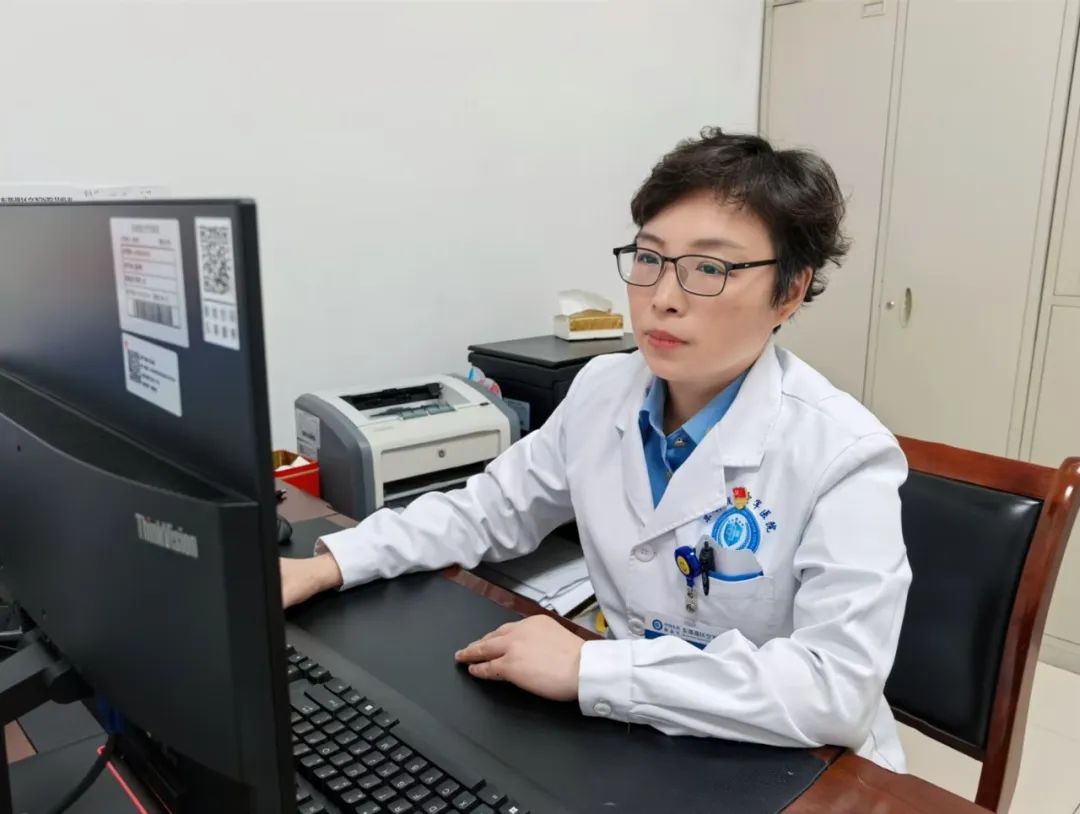

同行者: 陈小凤,东部战区空军医院急诊科主任

《莫愁》第一次采访陈小凤时

她带领55人医疗队支援武汉抗疫

获得“抗击新冠肺炎疫情

全国三八红旗手”称号

疫情之后

陈小凤的生活节奏并没有太多改变

“我的工作还是那样。”

作为东部战区空军医院急诊科主任

在她的口中

“那样”是如此简单

但对于旁人而言

“那样”却和战场一样

充满艰险和挑战

急诊室里

心电监护仪的“滴滴”声

此起彼伏

这是生命的讯号

陈小凤看着监护仪上

跳跃的曲线说

“这里的每一声心跳

都是时间赋予医者的战书。”

无论多少封战书传来

陈小凤的心里坚定地

只有四个字——

“必须胜利”

2024年8月

急诊大厅响起刺耳的警报

一名心博骤停40分钟的患者

被送入抢救室

初步判定为低钾血症

此时,患者瞳孔已散大

“继续按压!准备除颤!”

陈小凤的指令

如刀锋劈开混乱

气管插管

肾上腺素推注

三次电击

……

监护仪上的直线

突然迸发波动

“有室颤!200焦耳再除颤!”

她不断按压着患者胸膛

汗水浸透白衣

经过一个多小时的生死抢救

患者心脏恢复了自主跳动

生命体征逐渐平稳

神志意识也逐渐清晰

陈小凤才稍稍放松紧张的神经

如果说重大的急救病例

显示出一名医者的决心

那么,平常的病例则能够

看出一名医生的耐心和恒心

特别是呼吸道感染骤增的季节

急诊科每每都是灯火通明

陈小凤的声音穿透嘈杂

“分区诊治!

危重患者走绿色通道!”

她的口罩遮不住

眼下的乌青

脚步却依然迅疾如风

在这个永不熄灯

全年全天候无休的科室

在这个病种最复杂

重症病人最集中

抢救和管理任务最重的科室

陈小凤已经坚守了数十年

2024年年度

陈小凤和同事接诊3.71万人次

抢救危重患者1600余人次

近年来,急诊科从未发生

医疗差错、医患纠纷

这背后潜藏着陈小凤的汗水

“随着国家对于

急诊科的重视

我们也不断地增加了

新的医疗器械

比如呼吸机等

为我们抢救病人

提供了更充足的物质支持。”

近年来

陈小凤带领全科医护人员

把急诊科锻造集院前急救

院内急诊、EICU(急诊重症监护室)

三位一体的医院急救系统

使医院的急救水平有了很大提升

她和同事们深耕协作

不断完善急救绿色通道

建立了“创伤中心”

“卒中中心”

“胸痛中心”

为“时间依赖性疾病”患者

提供了快速、高效

便捷的服务模式

在院外

陈小凤积极参与公益性科普工作

结合自己的工作经验

为更多人提供急救知识经验

根据部队当前实际

针对官兵医疗需求

陈小凤精心准备

为官兵们介绍

《夏季常见急症的急救与预防》

提高官兵们的安全防范意识

和应对紧急状况的能力

保障了部队的战斗力

此外她还在社交媒体上做科普

今年5月

湖北女孩因肠胃炎

注射头孢曲松钠后

不幸离世

陈小凤科普道

“传统头孢皮试方法有局限性

敏感性和特异性不够

易产生假阳性

即使阴性也不能排除过敏可能

无法准确预测风险。”

她强调

一旦怀疑发生过敏反应

医护人员应第一时间关闭输液管

但通常不立即拔除静脉通路

而是改输生理盐水

“保留静脉通路

在患者循环不良时至关重要

因为后续抢救可能需要

快速建立输液通道

肾上腺素可以通过肌肉注射

快速起效

保留静脉通路同样关键。”

不忘初心

陈小凤依然战斗在

没有硝烟的战场上

扫描以上二维码阅读2023年3期《莫愁·时代人物》对陈小凤的采访报道

分享

分享