一根丝线被劈成16缕

到底有多细?其松弛时无形拉紧时乍现将一缕这样的丝线置于沏好茶的杯子上丝线随蒸汽上下翻飞、起舞,久久不落而南通沈绣第四代传人周武珍却能将一根丝线劈成48缕160缕

用这样细的丝线创作出来的人物

更加栩栩如生

苦练刺绣技艺 苏绣延绵近两千年

苏绣延绵近两千年

是我国四大名绣之一其中一个流派沈绣也称仿真绣

由刺绣艺术大师沈寿独创

周武珍16岁时成为海门市天补镇宝兴村绣花厂的一名员工那时宽进严出第一批有120人报名一个月后就剩下60人周武珍不但留了下来而且三个月后就参与成品绣制半年后就能独立绣制并因绣技出众担任绣花厂的技术指导员

周武珍16岁时成为海门市天补镇宝兴村绣花厂的一名员工那时宽进严出第一批有120人报名一个月后就剩下60人周武珍不但留了下来而且三个月后就参与成品绣制半年后就能独立绣制并因绣技出众担任绣花厂的技术指导员

沈绣第三代传人徐兰珍

看好这位心灵手巧对颜色敏感、有“坐劲”不计较付出的小姑娘给予配色、劈丝等技术指导一般来说静心学习四五年大多数绣娘便能掌握沈寿《雪宧绣谱》传下的十八种基本针法

然而掌握针法

并不等于绣功熟稔了得线之细对眼力是极大考验下针点的选择基本成了“微距”操作排线稍有距离图案就可能产生缝隙

留下瑕疵

而最难的是由于丝线历经几度细分线与线之间的色差已经变得微弱难辨尤其是相近的颜色做色彩过渡时就更加依赖于绣娘多年练就的辨色能力

一根头发约0.04~0.05毫米粗

一根蚕丝约0.02毫米粗约等于半根头发粗细周武珍将针尖对准蚕丝线中部一分为二二分为四四分为八……到了20世纪80年代周武珍能劈到四十八分之一细她在绣制人物脸部和手足部打底通常是三丝中间两丝上面用一丝来调颜色不到位再用一毫来调和层层叠叠,重叠加色越到上面用线越细按照光线变化规律一针一线自由重叠这样完成一幅肖像刺绣足足要用十多层来绣制

1988年,手工刺绣

渐渐受到机绣的冲击绣娘们纷纷改行几年后周武珍也不得不到企业上班

但下班后还是坚持刺绣

迎来事业第二春

2008年,沈绣入选第二批国家级非物质文化遗产名录喜讯传来当年的绣娘们又聚到一起海门市沈寿刺绣艺术研究会成立47岁的周武珍作为发起人之一担任副会长与绣娘们一起迎来刺绣第二春

2008年,沈绣入选第二批国家级非物质文化遗产名录喜讯传来当年的绣娘们又聚到一起海门市沈寿刺绣艺术研究会成立47岁的周武珍作为发起人之一担任副会长与绣娘们一起迎来刺绣第二春

技艺荒疏了近20年

要重拾旧功夫已非易事周武珍聚拢大家让“生手”动起来慢慢变成“熟手”

绣花容易配色难

要熟知色相、色阶和传统文人画的用色才能在1500多个色号里挑选出最接近原画颜色的丝线让线与线的搭配和谐色线深浅过渡自然配色这“大活”自然是周武珍的她得领先一步确保刺绣根基稳固

2009年8月

时任国务院总理温家宝来到叠石桥视察海门要以这一题材的作品参展第二年的世博会周武珍召集唐兰菊等七位姐妹当年10月开绣整整四个月三班倒这些绣娘吃住在她家作品由她把关推进最后杀青定稿《温家宝总理来到叠石桥》及其他18幅作品在世博会中国小城镇馆展出海门沈绣首次亮相世界同年,这些作品在中国第五届民间工艺品博览会上获金奖

周武珍绣过的作品包含山水、人物、花鸟走兽佛像、名画、长卷等题材多样、风格迥异屡屡获奖“优秀绣娘不仅要求具备娴熟高超的绣技还要具备绘画、书法色彩、摄影、雕塑等较高的综合艺术修养。而人物肖像的重中之重是人物脸部及五官的处理动手绣之前要对人物的精气神

有最大化的理解。”

“复刻”传世名画 绣惯了独幅作品周武珍爱上了沈绣长卷创作这更显功力与思想

绣惯了独幅作品周武珍爱上了沈绣长卷创作这更显功力与思想

她绣的第一个长卷是五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》是中国十大传世名画之一在六个多月的试样之后整幅作品才开始进行绣制

绣制过程中

对器物、家具等要求还原当时的陈设特色同时结合仿真绣的要求做到明暗色高低光的融合人物部分更是加入了绣制照片人物的各种针法尤其是毛发犹如从画中人物的皮肤中长出来的一般该作品前后经历了十多位绣娘近六年时间才绣制完成堪称绝品

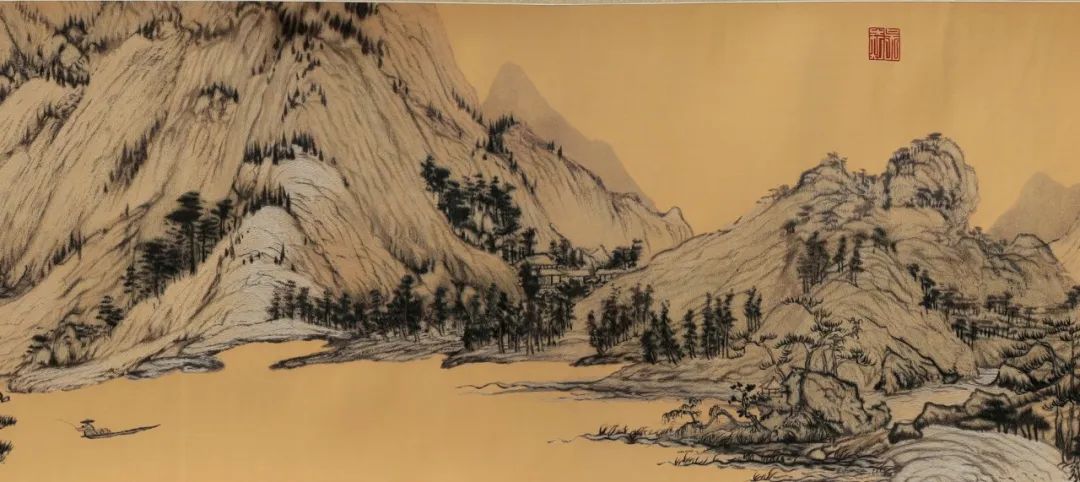

2011年,周武珍正式退休这年,她看到《富春山居图》《剩山图》全卷在台北故宫博物院首度合璧展出的消息萌发了要绣制《富春山居图》这条举世长卷的想法经过两年多的准备她带领团队开始绣制这幅作品长15.6米,高40厘米共耗时约6.5万小时

不久周武珍又带领团队创作清代绘画大师徐扬的《姑苏繁华图》(又名《盛世滋生图》)画中描绘了1.2万多个人物比她创作过的《清明上河图》多十多倍还有两千多栋房屋两百多间店铺四百多艘船、五十多座桥周武珍带领团队骨干沿着徐扬画到之处游历由今日苏州的发达体会当年的繁华该作品由近二十位绣娘耗时六年多绣制完成周武珍的作品蝉联中国民间工艺博览会“七连冠”作为省工艺美术大师周武珍每周到海门中专学校给学生们上课至今已坚持十年她利用寒暑假给老家附近中小学生免费培训达800多人次还在城区免费招徒多人看到传统技艺传承人增多周武珍倍感欣慰

分享

分享